PERT o GANTT: quali sono le differenze tra questi strumenti di pianificazione?

Il PERT e il GANTT sono i due strumenti di pianificazione più comunemente utilizzati dai project manager. Perché questi due metodi e da dove provengono?

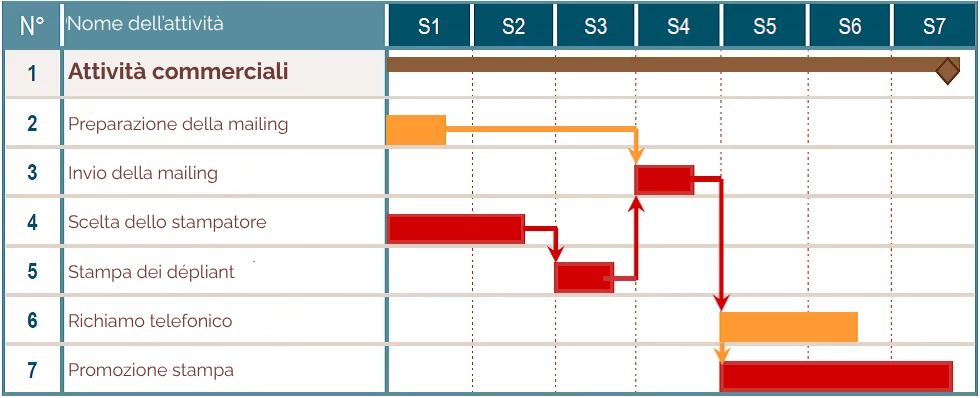

Il diagramma di GANTT è storicamente il primo. È uno degli strumenti fondamentali della gestione dei progetti. Deve il suo nome a Henry Gantt, contemporaneo di Taylor, che lo creò nel 1903. Henry Gantt lavorava allora all'ottimizzazione della produzione nelle fabbriche. Il suo obiettivo era trovare una rappresentazione che consentisse di stimare i ritardi della linea di produzione. Conosciuto come diagramma a barre, rappresenta le attività e le loro sequenze sotto forma di barre di lunghezza proporzionale alla loro durata.

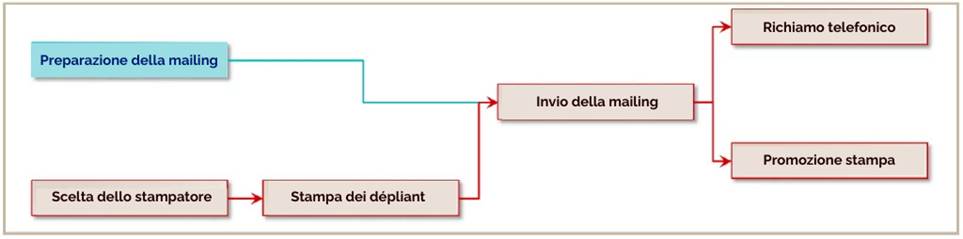

Il metodo PERT è apparso 50 anni dopo. È stato inventato nel 1958 dalla marina americana per la pianificazione del programma spaziale Polaris. Il suo nome deriva dall'acronimo "Program Evaluation and Review Technology". Il metodo PERT ha permesso di stimare e, soprattutto, di ottimizzare in modo scientifico un progetto costituito da migliaia di attività di durata aleatoria. Il diagramma più noto del metodo PERT è la “rete logica” o diagramma di attivazione che rappresenta la sequenza logica di tutte le attività del progetto. Gli strumenti informatici di pianificazione si basano oggi sui principi di calcolo della durata dei progetti derivati dal metodo PERT. Alcuni strumenti consentono anche la rappresentazione della rete logica, ma questa è meno popolare di quella del diagramma di GANTT.

Perché la pianificazione è essenziale per la gestione dei progetti?

Come una sfera di cristallo, una pianificazione consente innanzitutto di prevedere il futuro e di anticipare gli eventi futuri alla luce del presente. Poiché non tutti i project manager sono maghi con poteri paranormali, dovranno fare affidamento sulla loro esperienza e su quella del team per immaginare il futuro.

In breve, una pianificazione consentirà di:

- convalidare la data di fine del progetto;

- identificare le attività critiche, ovvero quelle il cui ritardo comporterà un ritardo del progetto;

- anticipare gli scostamenti di tempi e costi;

- coordinare le azioni in corso.

Come redigere un piano di lavoro?

Le 8 fasi della redazione di un piano di lavoro per un progetto

- Analizzare il progetto e identificare le attività: WBS;

- Definire i vincoli di concatenazione;

- Stimare la durata delle attività;

- Tracciare il diagramma di concatenazione delle attività (rete PERT);

- Calcolare la durata del progetto;

- Calcolare i margini e identificare il percorso critico;

- Ottimizzare la durata del progetto;

- Stabilire il diagramma di GANTT e bilanciare i carichi di lavoro.

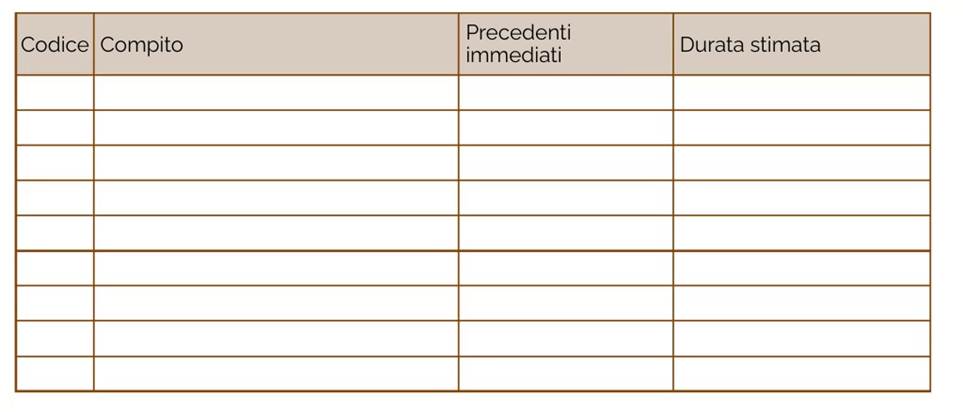

Fasi 1 e 2: sintetizzare i risultati in una tabella dei precedenti

Questa tabella costituisce i dati di input della maggior parte dei software di pianificazione e consente di tracciare sia la rete logica che il diagramma di GANTT.

Fase 3: fase critica del processo che richiede la capacità di proiezione nel futuro del project manager

Si noti che la durata deve sempre essere fornita o convalidata da “chi esegue”.

Le durate sono durate normali (“che è ragionevole prevedere”) e non il tempo di esecuzione effettivo. Il metodo PERT consente di associare a ciascuna durata di un'attività una legge di probabilità e di stimare così una legge di probabilità della durata del progetto nel suo complesso. La sua attuazione è tuttavia delicata e viene realizzata solo su progetti di grandi dimensioni.

Fase 4: tracciare il diagramma di avvio delle attività

L'elaborazione del diagramma di avvio delle attività utilizza il metodo degli antecedenti, in cui le attività sono rappresentate sotto forma di rettangoli e i vincoli di concatenazione sotto forma di frecce.

Fasi da 5 a 8: procedere al calcolo delle date, dei margini e all'identificazione del percorso critico

Questi calcoli utilizzano il metodo del percorso critico (Critical Path Method). Questo metodo consente di calcolare:

- Le date più vicine e più lontane di ciascuna attività: risultato del calcolo delle date a partire rispettivamente dalla data di inizio del progetto e dalla sua data di fine più vicina.

- Il margine totale di ciascuna attività: per un'attività, differenza tra le date più tardive e più anticipate. Lo slittamento di un'attività oltre il suo margine totale mette in discussione la data di fine del progetto.

- Il margine libero di ciascuna attività: per un'attività, differenza tra la più piccola delle date di inizio più anticipate delle attività successive e la fine più anticipata dell'attività. Lo slittamento di un'attività oltre il suo margine libero mette in discussione la data di inizio della prima attività successiva.

Il risultato più importante di questo approccio è...

Il percorso critico del progetto: l'insieme delle attività che si susseguono in modo continuo e la cui somma delle durate è pari alla durata totale del progetto.

Le attività del percorso critico non hanno né margine totale né margine libero. Questo percorso critico è particolarmente monitorato dal responsabile del progetto poiché un ritardo su questo percorso comporta di fatto un ritardo equivalente sul progetto. Al contrario, una riduzione della durata del progetto comporta necessariamente una riduzione della durata del percorso critico.

Il responsabile del progetto ha a disposizione 3 leve per ridurre la durata del suo progetto:

- Assegnare risorse aggiuntive, più competenti o più disponibili alle attività critiche. Questa soluzione comporta in genere un aumento del costo dell'attività e, di conseguenza, del costo del progetto.

- Ottimizzare l'articolazione delle attività del percorso critico parallelizzando le attività concatenate. Ad esempio, iniziare l'attività “successore” prima della fine dell'attività "predecessore". Queste attività sono dette “smussate”. Questa soluzione comporta in genere un aumento dei rischi.

- Ridurre le attività o addirittura eliminarle. Questa soluzione comporta in genere una diminuzione della qualità (risultati attesi) del progetto.

Leggi l’articolo di Emmanuel Chenevier in lingua originale.